|

1930~40年代は、アメリカの大豆搾油業が一層発展し、世界の大豆搾油業へと飛躍した時期でした。しかし、この時期にアメリカは、大恐慌と大干ばつ(ダストボウル)の洗礼を受けました。大豆搾油業は、これらをどのように克服したのでしょうか。

(1)大恐慌、Smoot-Hawley法、農業調整法

1929年10月24日、ニューヨーク証券取引所の株価暴落に端を発した経済混乱は世界に波及し、世界恐慌にまで拡散しました。ほぼすべての経済活動が混乱・収縮する時期に大豆搾油業の起業が続き、着実に前進したことは驚嘆すべきことでした。結論的に言えば、大豆と大豆搾油業は新興産業であり、大豆生産農家と企業には既得権というしがらみのないことが、この時期を乗り越えさせる要因となりました。

同業の綿実、アマニ、とうもろこしの搾油業は、需要が激減する中で供給過剰と価格の暴落に見舞われましたが、発展の途に就いたばかりの大豆と大豆油は、少量ではあるものの需要が拡大する過程にあり、物価暴落に対しては生産規模を拡大することによりコスト低減を図るという方向性を容易に志向することができました。そして、国内産業の保護を意図したSmoot Hawley Tariff法の成立(1930年6月)により、大豆と大豆油の輸入関税が引き上げられ、無税であった大豆ミールにも課税されたことに大豆関係業界は活気づき、1930年に大豆油生産量が初めて輸入大豆油の数量を超えることとなりました。Smoot Hawley Actは、貿易相手国の報復関税を招く結果となったことから、アメリカの輸出入は激減し、経済恐慌を深刻化させたとの批判もありますが、当時の大豆搾油業にとっては歓迎するべき施策だったのです。1925年に結成されたアメリカ大豆協会(American Soybean Association、通称ASA)は、政府に対するロビー活動を繰り返し、関税引き上げを勝ち取りました。

1933年、フランクリン ルーズベルト第32代大統領が世界恐慌脱却のため展開したニューディール政策の一環として農業調整法(Agricultural Adjustment Act)が策定され、同法に基づいて供給過剰による価格暴落に直面していた小麦、綿花、とうもろこし、豚などについて価格支持と生産削減政策が進められました。しかし、新興作物である大豆は同法に基づく規制の対象外となったことも、大豆生産の拡大には有利な条件となりました。

(2)ダストボウル

1930年代初頭にアメリカ農業を悩ませた一つに、全米を繰り返して襲ったダストボウル(Dust bowl。大干ばつのこと)がありました。ダストボウルは、コーンベルト地域をはじめ全米の農産物に多大の被害をもたらしました。大豆もその例外ではなかったのですが、生育期の相違からとうもろこしや小麦に比べて被害が少ないものとなりました。このことも、安定作物として農家の大豆生産意欲を高める方向に作用しました。

(3)需要の拡大

この時期、大豆油の需要は着実に増加しました。一つは工業用利用(主として、ペイント用原料)が進展し、それまでペイント用に利用されていたアマニ油の価格が高騰したことから、安価な大豆油の利用に切り替わりました。

食用需要は、難点となっていた大豆特有の臭いを除去するための精製法の改善が進んだことから増加しました。同時に、大豆油に含まれるビタミンE(トコフェロール)の発見(日本の鈴木梅太郎博士)があり、これを継承した研究においてトコフェロールとレシチンの抗酸化機能や油脂の劣化を防止する機能が明らかになったことが、食用需要を刺激することとなりました。とはいえ、1930年代後半になっても食用に利用される油脂として、大豆油はバター、ラード、綿実油、やし油の後塵を拝していました。

大豆ミールの飼料価値に対する認識にも大きい変化が生じました。この時期には、搾油法や精製法はまばらであり、大豆ミールの品質が一定しないことが飼料への利用を拡大できない理由となっていましたが、搾油・精製技術が平準化されるにつれ、大豆ミールの品質が安定するようになりました。そして、家畜栄養学における蛋白質の重要性が説かれ、大豆ミールの蛋白質の有用性が明らかにされました。

これらの需要の拡大をもたらす要因の一つとして、連邦政府がイリノイ州立大学との協調により、同大学に全米地域大豆産品研究所(U.S. Regional Soybean Industrial Products Laboratory)を設置し、このラボが大豆に関する幅広い研究を行い、大豆油の工業的利用の拡大に成果を挙げたことは見逃せない要因の一つでした。このラボは現在も稼働し、大豆の育種などの研究に貢献しています。

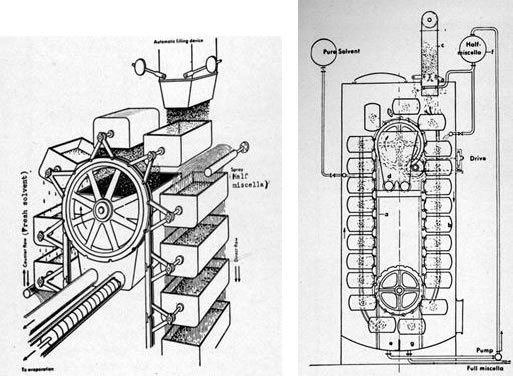

【 図6 新型大豆圧搾機、ミール乾燥装置の広告 】

(Allis Chalmers 社製 1935年)

【 図7 大豆搾油工場全景 】

(1938年 Central Soya社 インディアナ州)

(4)躍進を示す数値

1930年代の大豆搾油業の進展に関して、History of Soybean Crushing Industryは、次のような数値を挙げています。

- ① 1930年に、アメリカ国内の大豆生産量が、大豆輸入量を超えることとなった。

- ② 大豆生産量のうち搾油に利用される数量の割合は、1930年には28%であったが、1935年には過半に達し、1940年には82%となった。

- ③ 1936年に、アメリカはドイツを追い抜き、西側諸国では最大の大豆搾油国となった。

- ④ 1938~42年の間に満州を抜き去り、世界最大の大豆生産国となり、その後その地位を譲ることはなかった。

- ⑤ 1930年には全米で10社に満たなかった大豆搾油企業は、1939年には65社となり、搾油数量は110千トンから1,551千トンへと飛躍的に増加した。これに伴い、大豆油生産量は6,526トンから207,543トンへと増加した。

- ⑥ この10年間に、大豆生産農家と大豆搾油業界の間に強固な紐帯が築かれ、”The US soy complex”と称され、その後も大豆生産と大豆搾油業発展の基盤となった。

【 図8 Patemoster式大豆抽出装置の模式図 】

(ドイツ Hansa-Muhle社製 1941年)

|